Ashes in the Snow 灰色の地平線のかなたに

リトアニア映画 (2018)

リトアニア難民の子でアメリカ生まれのルータ・セペティス(Ruta Sepetys)によって書かれた『Between Shades of Gray』(2011)の映画化。原作は2012年に翻訳出版されている(野沢佳織訳、岩波書店)。映画の題名が『Ashes in the Snow』に変更されたのは、『Fifty Shades of Grey』(2015)という官能小説の映画化が直近にあり、混同されるのが嫌だったから。ただし、今回の仮の邦題には原作の題名をそのまま使用した。映画の冒頭、「Inspired by true events(実話に発想を得ている)」と表示される。この表現は、曖昧で、どのくらい実話なのか往々にして疑わしい。原作には、「この本を書くにあたって、わたしはリトアニアを二度訪れ、多くの人から話を聞きました。この物語に出てくる出来事や状況の多くは、生還者やその家族がわたしに語ってくれたものであり…」と、あとがきに書かれているので、アメリカ生まれの作家が書いたとしても、内容に大きな誤謬はないと思われる。ただし、原作の主人公の一家(母・姉・弟)は、政治犯の家族として強制労働をさせるための収容施設に送られるが(父は強制収容所)、著者の父は、両親とともにドイツへ脱出した幸運な一家だったので、原作のような悲惨な目に遭ったわけではない。もう一点。原作と映画の違いだが、これについて、作者は、「本よりいいわ。私の父でさえ、『私はお前を愛してる。本も大好きだ。だが、映画の方がいい』と言ったもの」と語っているように、原作から大幅に変更されている。大きな変更点は、①一家の母と姉のリナを「強い」、悪く言えば「専横的」な人間にしたこと、②原作では母親と同行するアンドリュス青年を単独にし、リナとの恋愛を強調したこと、③原作では脇役にすぎなかったクレツキー少尉に焦点を当て、全く別の役回りをさせたこと、④憎まれ口をたたくユダヤ人を登場させなかったこと、⑤結末を変えたことの5点。映画化の最大の欠点は、強制労働をさせるための収容施設のあり方が「いったいどうなっているのかよく分からない」という点。母の示す幾つかの態度にも違和感が強く残る。北極圏での地獄のような収容所も、シーンが飛び過ぎて分かりにくい。第三者の目で両方を比べると、小説は説得力があり緻密だが単調、映画は起伏に富むが論理に飛躍が目立ち過ぎるので、原作の方が絶対better。

ここで、歴史についても触れておこう。原作、及び、映画の舞台となるのは1941年6月。スターリンの命令により、バルト海3国でソ連に対して少しでも反抗的な人間のリストが作成された。リトアニアでは、その数17,485人とされる。少ないようだが、元々小さな国なので軽視することはできない。そして、この数字の中には、政治犯とされた父親だけでなく、無辜の家族全員が含まれている点もきわめて非人道的だ。このうち、男性は強制収容所に送られ、家族は強制労働施設に送られる。映画ではこれがどういう場所なのかよく分からないが、原作を読むと、コルホーズに住むアルタイ人の「トイレも台所も何もない粗末な小屋」に、分散して押し込まれる。家族は、25年の重労働に同意するよう署名を迫られ、拒否するとあらゆる自由が剥奪される。食糧はパンだけで、それも、労働に対して与えられるため、病気で寝ていると何ももらえない。スターリンの「悪魔」のような非人間性は、以前紹介したウクライナ映画『Povodyr(導き手)』(2014)を観て衝撃を受けた。それまでは、ヒットラーによるホロコーストが人類最大の罪であり汚点だと思っていたが、ホロコーストの600万人を超える700~1000万人がウクライナでスターリンの命令で「根絶」されたと知ったからだ。そして、そのお先棒をかついたのが赤軍。かくして、赤軍はナチス以上の悪魔の手先となった。この映画でも、赤軍は悪の限りを尽くす。読んでいても、観ていても、憎らしくて仕方がない。ナチスのようにガス室に送ったりはしないが、より野卑、無教養で人間性のかけらもない。観るのが辛い映画だが、歴史を直視することは、現代の平和(とも言えないが)な社会に生きる我々の責務でもあろう。

カウナスの大学の学部長を父に持つヨーナスの一家3人は、1941年6月14日、突然、ソ連の秘密警察に踏み込まれ、各人1個の鞄だけで軍用トラックに乗せられ駅に連れて行かれる。そこには、ソ連に対して敵対的とみなされた男と、その家族全員が集められていた。そこで、強制的に男性と女子供と老人に二分され、男性は強制収容所に、家族は強制労働施設に移送する家畜用の貨車に乗せられ、シベリアに連れて行かれる。かかった日数は47日。ようやく着いた所はアルタイ人のコルホーズで、一家はそこで休みなく働かされる(働いた対価としてパン1枚が支給される)。母は、秘密警察のクレツキー少尉と好ましくない状況になり、姉のリナは一緒の貨車に乗り合わせた青年アンドリュスと仲良くなる。クレツキーは1人だけウクライナ系なのでロシア人の中尉から執拗な嫌がらせを受け、仕返しをした挙句、一家らと共に北極圏の何もない場所に「島流し」にされる。厳しい冬を迎え、母は死に、クレツキーは姉弟の釈放手続きをした上で自殺する。

一家3人の中の10歳の弟ヨーナスを演じているのは、『The Childhood of a Leader(シークレット・オブ・モンスター)』で少年時代の独裁者を演じたイギリスの子役トム・スウィート(Tom Sweet)。映画は、原作同様、リナの視点から語られるため、ヨーナスが目立つことはほとんどない。しかし、逆に見れば、全編を通じて常にどこかに姿が見えている。あらすじでは、ヨーナスの映っている部分を多用してストーリーを語っているが、実際には、これほど目立つわけではない。トム・スウィートは、映画初出演で主演だった『モンスター』以後、この映画も含めて4つの映画に出ているが、この映画以外すべて端役。

あらすじ

冒頭のカウナスの街の様子を短いカットで示す3つの1つ。ヨーナスが、カウナスのŽaliakalnis〔緑の丘〕地区と市街地とを結ぶケーブルカーに乗っているシーン(1・3枚目の写真)。このケーブルカーの現況を映したのが2枚目の写真〔http://www.kaunasguide.org〕。1931年に開通したとあるので、映画では開通後10年になる〔高低差142メートル、木製車両〕。その後、姉リナとヨーナスが揃って帰宅するので、2人とも同じケーブルカーに乗っていたのだろう。玄関のところで、母が、「靴が汚れていたら脱ぎなさい」と言い(4枚目の写真)、2人とも靴を脱ぐ〔汚れてなければ脱がなくてよいということは、脱いだり脱がなかったりで、かえって汚れるの思うのだが?〕。その後、絵の好きなリナがスケッチをしている場面が映る。

玄関で音がし、ヨーナスが「パパ!」と叫んで走って行き、父に飛び付き、父はしっかり抱きとめる。それを見た母が、「注意して。危ないでしょ〔You'll hurt him〕」と注意すると〔映画では、リトアニア語でなく英語が使われる〕、父は、「この子は雄牛みたいに強い」と言う。しかし、母が注意したのは、飛びついたヨーナスに対してだった〔どっちがyouで、どっちがhimか分かりにくい/確かに10歳の子が、40代の男性に全力で飛び掛れば危険〕。父は、「今晩は、ヴィルカス夫人」と言ってキスをする。ヨーカスがそれを嬉しそうに見ている(1枚目の写真)。その後、父がリナに絵の具のセットを贈るが、リナはそれに対する喜びよりも、カウナスの美術学校に合格するかどうかが心配だと話す〔すでに作品は送ってあり、あとは合格通知が来るのを待っている状況〕。そのあとは午後のお茶。父が、ヨーナスの持っているボールを見て、「どこで手に入れた?」と訊く。「ヴィダスから。クラスから放り出されたから 取っておいてあげたんだ」。「なぜ、放り出されたんだい?」。「地獄について話したんだ。もうすぐ、リトアニアも地獄になるんだって」(2枚目の写真)。「なぜ、彼はそんなこと言ったんだと思う?」。「父さんから聞いたんだって」〔これは、最初の暗い予兆〕。リナは、「本当なの?」と父に尋ねる。「私が、他の教授連中と一日中何を話しているか知ってるかね? 知覚についてだ。煎じ詰めれば、何を見るかでなく、どう見るかということだ」〔父はカウナス大学の学部長/子供を心配させないよう、敢えて抽象的に話している⇒現在の社会情勢をどう判断するか を議論している〕。母は、もう少し、突っ込んで話す。「人生は、いつも動き、変化する。そして、それが常に現実なの」(3枚目の写真)〔一家は、これから苛酷な現実と向き合うことなる〕。ある日、リナが街を歩いていると、黒い車が自転車の男性の前で停まり、乱暴に車に乗せる連れ去る。それを恐ろしそうに見ていると、赤軍の兵士が、「立ち去れ」と命じる〔赤字はロシア語、リナを含め、理解できるリトアニア人は皆無に近い〕。「おい! 立ち去れと言ってるんだ。行け!」。意味が分からなくても、この言葉には恐怖に満ちた強制力があった〔1940年6月15日、ソ連の赤軍15万人がリトアニアに侵攻し、8月3日にはソ連の共和国の1つに編入されていた〕。

6月14日の夕方、リナは、美術学校からの通知の封筒を受け取る。開封して合格しているかどうかを確かめるのは、父が帰ってからにしようと決める。しかし、その父は 夜になっても帰宅しない。心配になって窓の外を見ていると、街路を2台のトラックがやってきて、そこから何人もの赤軍兵士が降りて来る(1枚目の写真)。母は、すぐに、「リナ、すぐに荷造りなさい。服1着、それに持っていきたいものだけ」と指示する。街路では、既に何組かの家族が連行されている。一家のドアも荒々しくノックされる。「NKVD〔内務人民委員部=秘密警察〕だ! ドアを開けろ!」「開けんと、ドアをぶち壊すぞ!」。怯えたヨーナスが階段を降りてきて、「ママ」と呼びかける。「心配しないで」(2枚目の写真)。「5つ数えるぞ!」「1! 2! 3! 4!」。母がドアを開けると、兵士が母を突き飛ばして入ってくる(3枚目の写真)。将校が「お前たち2人、上を見て来い!」と部下に命令し、母とヨーナスには「動くな!」と命じる。母は、「ヨーナス、大丈夫だから心配しないで」と声をかける。この時にいた将校が、これからもずっと絡むことになるクレツキー少尉だった〔原作では、荷造りに20分の余裕を与えられる。クレツキーの登場はずっと後〕。

一家3人は、外に連れ出される。街路では連行された人々と兵士が錯綜している(1枚目の写真。母にくっついているヨーナス)。3人はトラックに乗せられる。向かい側に乗せられて年輩の紳士が、「あなたは、コスタス・ヴィルカス教授の奥様ですか?」と尋ねる。「そうです。主人がどこにいるかご存知ですか?」。「私も、同じことをお訊きしょうかと」(2枚目の写真)。その時、1人の男が、「もうみんな捕まっちまった。俺たちは皆殺しにされる」と言い出したので、「やめなさい」と制止させられる〔この男は、ユダヤ人のスターラスで、原作では、自分勝手で文句しか言わない実に嫌な人間に描かれる重要人物だが、映画化にあたってはこの台詞だけ。あとは背景の一部。映画の製作にはアメリカも関与しているので、ユダヤ人に対する配慮か?〕。途中で、赤ちゃんを抱いた女性がトラックに乗せられる〔映画を見ていても何のことか分からないが、原作では、トラックは4時間以上病院の前で待ち続ける。出産中の女性がリストに載っていたからで、「赤ん坊が産まれて へその緒が切れたらすぐ、母子ともにトラックに乗せる」という、非常識なことを赤軍は平気でやってのける〕。トラックが着いた先は、カウナス郊外の小さな駅の操車場。そこは、連行された人々で溢れていた(3枚目の写真)。

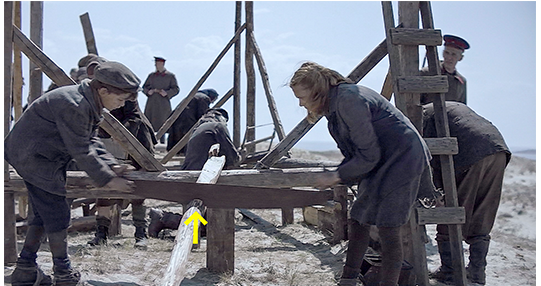

男性は強制収容所に送られ、家族は強制労働施設に送られるため、別々にされる。子供は母親と一緒にすることが常識だが、ヨーナスは無知な兵士によって連れ去られそうになり、必死になって「ママ!」と叫ぶ(1枚目の写真)。母は、ロシア語が話せる稀な人間だったので、兵士に、「まだ子供です」と言うが、「男たちと一緒だ」の一点張り。そこで、母は大切に持ってきた懐中時計を渡し(2枚目の写真、矢印)、何とかヨーナスを取り返す〔原作では、ルーブル札を渡すが、満足しなかった兵士によって首にかけていた琥珀のペンダントをもぎ取られ、それでも足りなかったので、祖父の記念の懐中時計まで渡す〕。そして、家畜用の貨車に乗り込まされる(3枚目の写真)〔重労働のできない女性と幼児と老人のみ〕。4枚目の写真は、当時の様子を映した歴史的な記録写真〔http://www.catholicvoiceoakland.org〕。

貨車の扉が閉められると、中はほぼ真っ暗。中で、生まれたばかりの赤ん坊の泣き声が響く。その時、外でわめく声が聞こえる。1人の男が殴られて地面に倒れ、1人の兵士が、「最後の貨車が満杯です」と報告し、「なら、こっちに投げ込め」と将校が言い、貨車の扉が再び開き、青年が入ってくる(1枚目の写真、矢印)〔この青年がアンドリュス。原作ではリトアニア陸軍の高級将校の奥さんの母親と一緒で、母が金目の物をすべて渡した上に、脳に障害があると嘘をついて同行を許してもらった〕。貨車はなかなか動かない。リナは、隣に座ったアンドリュスに、「男用の貨車って何両あるの?」と訊く(2枚目の写真)。「知らないな。最後のは5両だった」。「そこに行けない? パパがその中にいるかもしれない。あなたのパパもね。助けてよ」。「外は真昼だし、秘密警察で一杯だ。パパを見つけても、それでどうなる? 危険すぎる」〔原作では、リナとアンドリュスは、こっそり扉を開けて忍び出ると、貨車の下にもぐり込み、どんどん先の貨車まで行き、各貨車の隅にある直径30センチほどの穴から声をかけて確かめる。そして、最後には父と話をすることもできた〕。一方、駅の倉庫のような場所では隊長が将校の名前を1人ずつ名簿で確認している。クレツキー少尉まで来た時、「ここに、お前の母親はウクライナ出だと書いてある」と尋ねる。「そうであります」。「そんな欠陥品が、よくNKVDに入れたな」。他の将校から笑いが漏れる〔一番ニヤニヤしたのが意地悪中尉〕。「彼女は死にました。今では、私の中に何の痕跡も残っていません」。「肉親を見捨てるのか? 性格に問題があるかな」〔1932~33年にかけての「根絶」の後、38年にフルシチョフがウクライナ共産党第一書記に送り込まれ、ソ連邦に組み込まれた後も、このような差別が残っていた〕。隊長は、「俺は諸君の指揮官のコモロフだ。これからシベリアのアルタイに向かって出発する。4・5週間の旅になるだろう」と訓示する。その後、汽車が離れていく映像が映る(3枚目の写真、矢印が最後尾)。4枚目の写真〔Albert Stanisław Jankowski〕は、リトアニアのナウヨイ・ヴィルネ〔カウナスの東南東100キロ〕に保存展示されている貨車〔原作によれば、一家が乗せられた貨車には46人が詰め込まれていた。排尿と排便は、貨車の隅にある直径30センチほどの穴からするしかなかった。身動きもできず、もちろん顔すら洗うことができず、シラミにたかられ、毎日、1両当たりバケツ1杯の水と粥だけで生きる。そんなことを1ヶ月以上も こんな中で揺られて過すのは実に苛酷だ/ソ連に降伏した日本兵とその家族も、同じようにしてシベリアに送られたのであろう〕。

映画では、しばらくすると、貨車の扉上部の小さな覗き窓からスモレンスクの駅が見える。トーマスクック時刻表によれば、カウナス~スモレンスク間は609キロ。原作では6日目と書いてあるので、1日にわずか100キロしか進んでいない〔時刻表に載っているオムスクまでは、さらに3135キロ。原作には「30日目」と書いてある。30-6=24日で3135キロ。1日平均130キロ。停まっている時間の方が長いに違いない〕。それからどのくらい走ったのかわからないが、いつしか赤ちゃんが死に、若い母親が涙にくれている。貨車が停まって扉が開けられ、将校が、水と粥のバケツの係を指差す。死んだ赤ん坊の母に、1人の女性が「もう放してあげないと」と死体に触るが、若い母親は「触らないで」と怒る。それを聞いた将校は、「どうかしたのか?」と訊く。リナの母は、「赤ちゃんが死んだの。埋葬してあげないと。母親と私を汽車から降ろして。すぐやるから」と頼む(1枚目の写真)。将校(クレツキー)は、「許可されてない。アルタイに着いてからすればいい。そこに着けば…」。「待てないわ」。その時、他の将校が、「クレツキー、死体か?」と声をかける。クレツキーは、なぜか、「違う」と返事する。それを聞いた母は、「悪魔」と罵る〔原作でも、赤ちゃんは死ぬが、クレツキーとのやりとりはない。映画化にあたり、なぜ「違う」と言わせたのか全く理解できない。原作では、旅が長引くにつれ死者は増えて行き、そうした死体は、列車が停まる度に貨車から出されて線路際に捨てられる。捨てるのが普通なら、なぜ「違う」と言ったのか? 母に「悪魔」と言わせるためか?〕。汽車が走り出し、どのくらいの時間が経過したのか分からないが、原作にもあるように、時間が経てば死体は腐り悪臭がひどくなる。そこで、リナの母は、多くの人の暗黙の了解を得て、死体をそっと奪うと、排尿と排便用の穴から線路に落とす(2枚目の写真、暗くて分かりにくいので、排尿と排便用の穴の位置を細い青線で示す。その真ん中にあるのが死体を包んだ布。それを矢印の方向に落下させた)。母が行った行為にショックを受けたヨーナスを、「これでいいのよ」とリナが慰める(3枚目の写真)。アンドリュスはヨーナスに琥珀のかけらを見せ、リトアニアの有名な民話「ユラテとカスティティス」の話を聞かせる〔結構長いシーンだが原作にはない〕。

原作によれば、47日目、ようやく汽車はアルタイ強制労働収容所に着く(1・2枚目の写真)〔原作の地図によれば、ビースクより北にあるので、現在のアルタイ共和国(ビースクの南)ではない〕。隊長のコモロフは、「このクソ汽車に6週間だ」と出迎えた現地の将校に文句を言うが、このコモロフが一番冷血。赤ちゃんを死なせた女性は、貨車から降りると、気が触れたように彷徨い始める。「止まらんと撃つぞ!」〔そもそも、ロシア語が分かるハズがない〕。リナは、何とか止めようと女性の名を叫ぶ(3枚目の写真、左にヨーナスがいる)。女性は、コモロフの前に連れて来られると、「赤ちゃん」と言って泣く。コモロフは、リトアニア語で〔つまり英語で〕、「赤ん坊を探しにいきなさい」と言い、勝手に歩かせると、後ろから射殺する〔このシーンも原作にはない/死んでから1ヶ月は経っているので、違和感が残る…〕。

貨車に乗っていた人々は、汚れに汚れているので、男女に分かれて冷水シャワーで体を洗うよう命じられる。ヨーナスは、6週間も一緒なので、アンドリュスに懐いている(1枚目の写真)。女性用では、クレツキー少尉にいつも絡む意地悪な中尉が、リナにも絡む(2枚目の写真)。この時は、クレツキーが、「次、10人」と先に行くよう命令し、救ってくれた(3枚目の写真、矢印がクレツキー、その右が心のねじけた中尉)。

洗浄が済んだ人々は、殺風景な部屋に連れて来られる。正面に立っているのは、コモロフ。彼は、リトアニア語で〔英語で〕こう宣言する。「お前たちは、全員が反逆で有罪である。死刑に値する犯罪だ。その代わり、お前たちには終身労働が課せられる。端的に言えば、働かなければ、食べられん。逃げようとすれば死罪だ。ただし、この自白用紙に署名すれば、刑期を25年に減らしてやる。さらに、交易所への立入も許可される」。これに対し、リナの母は、「もし署名すれば、自分を裏切ることになるわ。自白することなど何もしてない」と反論する〔いつから、母は、グループの代表になったのか? ここではやむを得ず意訳したが、台詞は “If you sign, you betray yourself.”。“you betray” は、普通、「本性を顕す」と訳す。こんな強い言葉を使って不特定多数の人間の行動を規制する権限が彼女にあるのか? 原作では、この部分、様相が全く違っている。まず、コモロフが要求したのは、同意書への署名。同意書の項目は3つで、①コルホーズへの参加、②戦時税の支払い、そして、③25年の重労働に該当する犯罪者だと認めること。③は似ているようで全く違う。映画では、自白しなければ無期、自白すれば25年。してもしなくても25年以上は確定している。原作では、ゼロか25年のどちらか。これでは署名の重さが全く違う。さらに、原作では、母はコモロフのロシア語を通訳するだけで、「署名反対の主導者」などにはならない。貨車の中では「その他大勢」の1人だった母が、いきなり「しゃしゃり出る」ので、観ていて違和感が大きい〕。コモロフは、「正直と愚かさの差は何だ?」と母に言った後、クレツキーに、「日の出まで立たせておけ。座らせず、眠らせるな」と命じる。そして、再び全員を向いて、ペンを手に持ち、「時間ならたっぷりある」と言い(1枚目の写真、矢印はペン)、部屋から出て行く〔言い忘れたが、そもそもこの部屋にいる人数に着目して欲しい。これは母の貨車にいた人たちだけで、他の貨車にいた人はいない(もしいたら、こんな狭い場所には入りきれない)。コモロフはなぜ、彼らだけに話しているのか? それは、映画では、護送隊長のコモロフが、このコルホーズの隊長にもなっているからだ。原作では、コモロフは、後者のみ。何両もの貨車で着いた人々は、貨車ごとに、現地人に買い取られ、最後に残った母の貨車の人々だけがコモロフのコルホーズに行く。だがら、人数が少なくても矛盾はない〕。部屋に入れられた人々は、我慢して立ち続けるが〔6週間も座りきりなので、全員筋力が落ちている〕、ヨーナスは、もうフラフラだ(2枚目の写真)。中には、あきらめて署名していく人もいる。そして、翌朝になり、それまで署名せずに頑張っていた人たちが小屋に連れて行かれる〔署名に何の意味があったのか、よく分からない〕。柵の両側に並ぶのは、現地人の住む掘っ立て小屋(3枚目の写真)。

一家が割り振られた家には、怖そうなおばさんが住んでいた。突然の「押し付け」に、「いったい何なの?」(1枚目の写真)。「新しい同居者だ」。「追い出してよ。犯罪人なんかと一緒は嫌だわ」。母は、それを子供たちに訳して伝える。しかし、単なるコルホーズの一員が秘密警察に反抗できるハズはずがなく、渋々受け入れる〔この小屋について、原作では、「幅三メートル、奥行き四メートルくらいで、すみには小さなストーブがあり、そのまわりに鍋が二、三個と、よごれたブリキの器がいくつか置いてあった。ストーブにそばの壁にそって、わらをしきつめた寝床があるけれど、枕はなく、すりきれたキルトの上がけがあるだけだ」と書かれている。流しも、テーブルも、トイレ(バケツにする)も何もない粗末な小屋だ〕。一家は、割り当てられた仕事に出る。ヨーナスは、他の男の子たちと一緒に靴造りをやらされる(2・3枚目の写真)〔他の男の子はどこから来たのだろう?〕。子供なので、比較的 楽な作業だ。

それに対し、母とリナは、荒れた畑でビート〔テンサイの一種〕掘りをさせられる(1枚目の写真)。籠いっぱいになったら、計測所に持っていって重さを測らされる(2枚目の写真)。そして、それが規定量に達していれば、配給券を与えられ、その券を交換所に持って行くと、パン一切れが与えられる(3枚目の写真、矢印はパンをむさぼるリナ)。1日の食事は、この300グラムのパン1枚だけだ〔悪名高きアウシュヴィッツの食事は、『朝食:約500ccのコーヒーと呼ばれる濁った飲み物(コーヒー豆から抽出されたものではない)。昼食:ほとんど具のないスープ。夕食:300gほどの黒パン、3グラムのマーガリンなど』なので、それより劣悪。これで25年は生きられない〕。

ある日、母は、コモロフに呼び出される。待っている間、連行してきたクレツキーは、廊下で、「どうやったら、そんなに流ちょうにロシア語を話せる?」と訊く。母は何も答えない(1枚目の写真)。「字も読めるのか? そう訊かれるだろう。彼の要求には従うべきだ。自分のためにも、子供たちのためにも」。「あんたみたいな『非情な手先』になるために?」。「俺は、軍服を着てるから『非情』なのか? 『悪魔』なのか? 俺が、ここに来たくて来たとでも? あんたはボロをまとい、俺は拳銃を持っている。お互い、他に途がないからだ」。それだけ言うと、「これを持ってろ」と1枚の券を渡す。「それがあれば、配給ラインを気付かれずに2度通れる」。「あなたの名は?」。「ニコライ」。ドアが開き、コモロフが2人を呼び入れる。コモロフは、クレツキーを入れた理由を、「お互い 顔見知りのようだから」と言う(2枚目の写真)。そして、クレスキーに、「お前が、逮捕したのか?」と尋ねる。クレツキーは頷く。「よくできた記録簿は、人を千里眼にする」〔クレツキーが母に同情していると勘ぐる〕。そう述べた後で、コモロフは、母に、「クレツキーをどう思う?」と訊く。「ハンサムな若い男。天使のように罪のない顔。だが… 俺が指を鳴らしたら、彼は死の天使になる」〔リトアニア語(英語)で話しているので、クレツキーには分からない〕。「それだけだ、クレツキー」。クレツキーは敬礼して出て行く。2人だけになると、コモロフは、「ロシア語を読めるな」と言う。「いいえ」。「質問ではない。読めることは知ってる。トゥラチヤックに郵便局がある。この収容所にとって重要な場所だ。お前に翻訳の仕事を与える。畑から出て、暖かい場所にいられるぞ」。母は即座に断る〔原作では、前半のクレスキーの部分はないが、申し出を断るのは同じ。ただし、申し出の中には、密告者になることも含まれている〕。用のなくなった母は、さっそく畑で働かされる(3枚目の写真)。写真の右のビートの山にいる女性(矢印)は、ビートをこっそり2・3個ポケットに隠している。この女性は自白用紙にいち早く署名しているので、自由に交易所に行ける。そこでリナは収容所までの地図を描いたハンカチを交易所で誰かに渡して欲しいと頼む〔巡り巡って父に届くことを期待して〕。しかし、その意地悪女は、「通報してやる」と剣もほろろ〔原作では、リナに言われた通りにしてくれる〕。

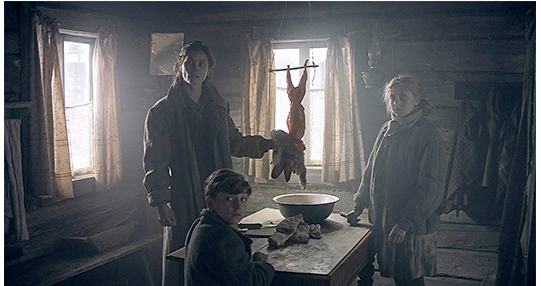

映画では、アンドリュスが夜、こっそり小屋を訪れ、リナに食糧を差し入れるシーンがある〔これも謎。彼は食糧を盗んだのだろうか? 原作では、アンドリュスの母が美人で、コモロフの情婦となったため食糧がかなり自由に手に入り、アンドリュスがそれを差し入れる。差し入れの部分だけ再現したため、おかしなことになった。しかし、この差し入れがないと、アンドリュスとリナは親しくなれない〕。次のシーンでは、ビートの収穫量が減って全員が叱咤される場面がある。そして、先の意地悪女の盗みがバレ、コモロフはクレツキーに射殺を命じる〔このシーンのため、おばさんを親切な女性から 意地悪女に変えたのだろう〕。これが終わると、季節が一気に冬になる。リナは、雪の丘に罠を仕掛け、野兎を捕まえる〔原作にはない〕。母と2人で野兎の皮を剥いでいると、いきなりドアが開き、「隊長がお呼びだ」とリナを連れに来る(1枚目の写真)。隊長は、リナにデッサンができることを知って、自分の肖像画を描かせようと呼びにやったのだ。そして、机の前に座らせ、気取った顔をして描かせる(2枚目の写真)。しかし、リナは、隊長への怒りを絵にぶつけてしまう。完成したのは、隊長の中に潜む「悪」を具現化した激しい絵だった(3枚目の写真)〔原作では、全くの逆。アンドリュスから 事前に、「実物より、よく見えるように描くんだよ」と忠告され、リナは その通りに実行し、コモロフも出来に満足する〕。

ひどい絵を描かれたコモロフは、部下に、リナの所持品を徹底的に調べさせる(1枚目の写真)。そして、描いた絵はすべて回収し、火で燃やす(2枚目の写真、矢印)。父に届ける予定だった地図を描いたハンカチも燃えた。ヨーナスは、メリー・クリスマスと言って、自分で作った靴をリナに渡す。そして、「中をご覧よ」と言う。中には、父を描いた絵が1枚入っている。「パパの絵だよ。焚き火から飛ばされて、雪の上に落ちてた」(3枚目の写真)。それは、最高のプレゼントだった〔原作では、そもそも燃やされないので、このシーンもない〕。

兵舎では、コモロフを中心にクリスマスの晩餐が行われている〔かつて、カウナスの駅にいた全員が集っている〕。その席で、中尉が、クレスキーを侮辱する発言をし、それに対し、クレツキーは、「地獄に落ちろ、豚野郎」と言い、緊迫感が走る。「もう一度言ってみろ。ウクライナ野郎の目のど真ん中に銃弾をぶち込んでやる」。「ウクライナ人には目は1つしかない」。この発言をコモロフが気に入ったので、何とかその場は収まったが、怨恨は残る〔原作にはない〕。一方、リトアニア人の仲良しグループが、質素なクリスマスのテーブルを囲んでいる。ヨーナスはクリスマス・ツリーらしきものに ありあわせの飾りを付けている(1枚目の写真)。その時、扉をノックする音がし、アンドリュスが訪れる。ヨーナスはアンドリュスに飛びつく(2枚目の写真)。アンドリュスは、少量の食糧と、リナにロシア語の本を1冊プレゼントし、ロシア語を勉強しろと言う。そして、クリスマスの食事が始まる(3枚目の写真)〔原作によれば、全員が、少しずつとっておいた食べ物を持ち寄ったとある。一番のごちそうは、じゃがいも。アンドリュスからの差し入れはチョコレート/どこでこの「会」が開かれたのか映画では全く分からない。リナの小屋なら、アルタイ人のおばさんがいるはずだが、だいたい狭すぎるし、彼女の姿はない。原作ではユダヤ人のいる小屋で開かれたことになっている/原作ではアンドリュスは差し入れを送っただけでこの場にはいない〕。

食事が済んだ後、リナとアンドリュスは家の外に出てキスをする(1枚目の写真)〔原作では、3月22日のリナの16歳の誕生日にキスをする/アンドリュスがリナに本をプレゼントするのも、その時。本はディケンズの『ドンビー父子』のロシア語版〕。次のシーン。日は分からないが、クレツキーが、書類を持って小屋を訪れる〔彼らが入る時は、決してノックはしない〕。小屋にいたのは母1人。クレツキーは、食糧の入った袋を母に渡す。そして、テーブルに座ると、「俺の名前を覚えているか?」と訊く。「ニコライ」。「あんたは、一度も俺に名前を言わなかった。もちろん、名前は知っている。あんたには、何をしても、残念だが感謝してもらえそうにないな」。それだけ話すと、「あんたには知る権利がある」と言い、持参した書類をテーブルに置く。「開けろ」。母は身動き一つしない。クレツキーは自分でファイルを開く(2枚目の写真)。「これが、あんたがここにいる理由だ。彼は、国を逃げ出す人々に書類を偽造した。自分の子供の命を危険にさらして他人を助けた。彼は、俺達がカウナスを発った直後に銃殺された」。この間、母は顔を背けたまま、感情を全く表さないでいる。クレツキーは近づいていき、「残念だったな、エレーナ」と言い、いきなりキスしようとする。母は全力で抵抗する。そして、再び「悪魔!」と罵る。クレツキーは、母を壁に押し付け無理矢理犯そうとする(3枚目の写真)。しかし、母の「あんたは私を好きにできても、私の心までは奪えない」の言葉で、あきらめて出て行く〔この部分、最初に映画を観た時から気になっていた。20代のサンサムな青年クレツキーが、40代で、重労働とパンだけの生活で体がボロボロになり、満足に洗うこともできないので悪臭のする母に、こんなことをする気になるものだろうか? 原作には、次のようなリナの言葉がある。「わたしたちの体はやせてしぼんでしまい、男か女かもわからないほどだった。わたしたちの体よりも、ひときれの豚肉や泡立つビールのほうが、男たちには魅力的にうつるだろう」/もう1つの疑問。母は、夫の死を聞いて、表情一つ変えずにいられるものだろうか? 原作では、知らされるのはずっと後だが、泣き崩れる/そして、2度目の「悪魔」。なぜ、真の悪のコモロフが悪魔でなく、一番良心的なクレツキーが悪魔なのか? 原作を読んでもその答えは一切得られない。クレツキーが、一家に関与するのは北極圏に行ってから。11月になって父の死を 母とリナに知らせるシーンは確かにあるが、リナに「あんたなんか大嫌い」と言われ、「俺も俺が嫌いだ」という台詞が印象的。ごく真面目な青年だ。また、母はこんなに「傲慢」な女性ではない(学部長の妻らしく、もっと繊細な女性)。さらに、父は一家がアルタイにいる間は収容所で生きているし、そもそも「国を逃げ出す人々に書類を偽造した」こともない。伯父の一家のドイツへの送還に手を貸しただけ/映画化にあたり、なぜ、こんな大胆な変更を加えたのだろうか? この部分は、はっきり「改悪」だと思う〕。

小屋から出て行ったクレツキーは、中尉に、「なんで そうむっつりしてる? あそこが凍って落っこちたのか?」とからかわれ、思い切り顔を殴る。そこからは2人の取っ組み合いのケンカ。最後は、中尉の顔を血まみれにして、クレツキーが勝つ。その後、何日後かは分からないが、クレツキーはコモロフに呼ばれる。そこで、転属による昇格(中尉への)を告げられる。「どこへですか?」。「お前が必要とされている場所だ」。そして、収容所にいる人々は2つに分けられ、その一方をクレツキーが率いていくことなる。1枚目の写真は、汽車に向かって追い立てられる一家。「お前は、ラプテフ海に行くんだ。汽車と船で数ヶ月かかる」。「ラプテフ?」。「トロフィモフスク。北極圏にある」。これで、クレツキーには、転属が左遷だと分かる。「そんな場所で何ができますか?」。「我らが敵を粉砕する手助けだ」。コモロフは人間の屑だ。映像は、ヨーナスと母が貨車に乗り込むシーンに変わる(2枚目の写真)。そして、再び、コモロフの言葉。「あの女も、もちろんお前と一緒だ。くそ娘とガキもな。凍った地獄に送られる 幸せな家族。お前への贈り物だ」〔原作では、クレツキーは死んだ母(ウクライナ人ではなくポーランド人)の親戚がいる収容所に助けに行くつもりで途中のヤクーツクまで行ったが、船を降ろしてもらえなかった/従って昇進もしていないし、トロフィモフスクの指揮官でもない〕。リナは、扉の上の覗き窓から、外にいるアンドリュスを見つけ、一緒に行けないことを悟る。永遠の別れとなるかもしれないので、「アンドリュス!」と必死で呼びかける。それに気付いたアンドリュスは、汽車を追い、兵士に取り押さえられる(3枚目の写真)〔原作では、アンドリュスが、母を通じていち早く収容者の移動の情報をリナに伝える。2人がバラバラになることも。だから、別れのシーンはもっと冷静だ〕。

〔原作では、アルタイからビースクまでトラックで行き、そこから汽車に1週間乗りマカロフで降り、再びトラックに1週間乗りアンガラ川の岸に着く。1週間以上、船の来るのを岸で待ち、数隻の平底船に分散して乗り、3週間アンガラ川を遡上。3度目のトラックで数日、レナ川河畔のウスチ=クートに着く。そこで船の到着を2週間待ち、レナ川を下る。途中で大都市ヤクーツクに着いたのは、アルタイを出てから74日目。カウナス→アルタイが47日だったら、遥かに長い。この街で降りるつもりだったクレツキーは抗議するが、降ろしてもらえない。船がレナ川河口に着いたのは、出発してから134日目(4ヶ月半)だった〕。映画では、レナ川の船の様子を短時間映すだけなので(1・2枚目の写真)、まさかそんな時間が経っていようとは想像もできない。3枚目の写真は、船がトロフィモフスクに着いたところ。人家も何もない場所なので、接岸もできず、全員が岸まで歩いて渡るしかない(3枚目の写真)。4枚目の写真は、今は廃墟となっているトロフィモフスク〔http://wikimapia.org〕。「1942-54年に数百名のリトアニア人がこの地に追放され永眠の場となった」と書かれている。北緯72度36分50秒。アラスカの最北端の北緯71度より北にある〔日本最北端の宗谷岬は北緯45度〕。

長旅で疲れ切っているヨーナスは、水に足を取られて歩けない(1枚目の写真)。やむをえず、母が背負うが、その母も疲労の限界に達していて(2枚目の写真)、岸に着く前に倒れてしまう(3枚目の写真)。台詞もない短いシーンだが、とても印象的なので、敢えて3枚で1節とした。

30名ほどの一行が着いた場所には、何もなかった。リトアニア人の住む場所はおろか、ロシア兵の住む場所すらないただの荒地だった。映像では、こねた泥で木の切れ端を重ねていく様子や、母が枝を運んできて倒れてしまう様子(1枚目の写真)の後、リナとヨーナスがノコギリで材木を切っているところが映される(2枚目の写真、矢印は切断面)。この間、ロシア兵たちはテントで休んでいる〔原作では、兵舎用には、船から運んできた煉瓦と木材があり、リトアニア人が使っていいのは、「海岸に流れついたゴミや、丸太のかけらだけだった」「わたしは、大きな石、棒きれ、レンガのかけらなどを拾った」「ひとりの女の人が、地面に生えた苔を手ではがし、それをしっくいがわりにして大きな石と石をくつけていた」と書かれている〕。次のシーンでは、リナとヨーナスが獲った魚を樽に入れている(3枚目の写真)〔これを観ていると食糧事情はパン1枚よりは良さそうだと思ってしまうが、原作には、ヨーナスが姉に、「監視兵に、おまえたちは魚を食ってはいけない、っていわれた。釣った魚は全部、NKVD用にとってくんだってさ」と言う場面がある。「それじゃ、わたしたちは何を食べるの?」。「配給のパンだよ」〕。

そして、季節は一気に冬に。レナ川の途中にあったヤクーツク〔北緯62度〕でも12月の最低気温はマイナス60度。それより10度も北にあるトロフィモフスクの寒さは想像を絶する。あたりは一面の雪。犬橇で来たドクターがクレツキーを診察し、「あんた 食べてるか? それとも飲んでるだけか?」と訊く〔クレツキーは、僻地に左遷されてから、酒びたり〕。クレツキーは医師と、リトアニア人の小屋を視察に行き、病気で弱っているリナの母を見て、「こっちを先に診てやってくれ」と言うが、「私には2つの目と2本の手しかない」と言われる。母は、クレツキーに、「お願い、リナとヨーナスを苦しめないで。名前を覚えてやって」と頼む。しかし、そこに入ってきたリナが、母と異常接近しているクレツキーを見て、「離れなさいよ。出てって!」と言ったので、クレツキーは、気分を害し、「行こう、ドクター。ここは寒すぎる」と出て行ってしまう。リナの短気が招いた最悪の結果だ。だから、リナとヨーナスは弱っていく母を見守ることしかできない(1枚目の写真)〔原作では、医者は来ない〕。寒さはますますつのり、母はますます弱っていく。2枚目の写真は、リナが、「ママ、食べないと」と言いながら、スープ状の液体を口に入れようとして、できなかったシーン。母は、「あなたのパパは 射殺された。パパは何百人も助けたの。そのことを覚えておきなさい。そして、時が来たらヨーナスにも話してあげて。さあ、自信を持って。あなたはリーダーよ、パパのように」とリナに告げ、息を引き取る〔母が、以前、自白用紙に署名するのを拒絶したのは、この「リーダー気取り」からの行動に違いない。原作の母はもっと謙虚だ。死を前にした最後の言葉は、「ヨーナス、これを持っていて」と、結婚指輪を託した時のもの。「これには愛がつまっているわ。これほど大事なものは、ほかにないの」/原作では、1月5日〕。リナとヨーナスは抱き合って悲しむ(3枚目の写真)。

母が亡くなり、遺言に従い 「リーダー」になったリナは、小屋を出て兵舎に向かう(1枚目の写真)。リトアニア人の小屋がよく分かるのはこの写真。これと、リトアニアのRumšiškės民族誌博物館に展示されているもの(2枚目の写真)と比較すると、確かによく似ている。リナは、クレツキーの部屋に入って行く。そして、紙を読み上げる(3枚目の写真)。「私は、意志に反してここに拘束されている人々を代表して来ました。我々は要求します。その1。毎日の食事。その2。暖かい服と毛布。その3。必要な薬」。そして、何度もくり返す。クレツキーは、リナを壁に押し付け、「お前の母にしようとしたことを 仕上げてやろうか?」と脅す。しかし、リナが「母は死んだ」と言うと、クレツキーは激しく動揺する。その姿を見たリナは、アンドリュスにもらった本の1ページに描いたクレツキーの絵をテーブルの上に置き、「わたしには、あなたが見える〔Я тебя вижу〕」と言って出て行く。クレツキーは、その絵を手に取ってじっと見る(4枚目の写真)〔描かれた絵は、コモロフの時とは違い、非常に優しい表情をしている。リナは、「これが、あなたの本来の姿」と言いたかったのだろう/このシーンも原作には一切ない〕。

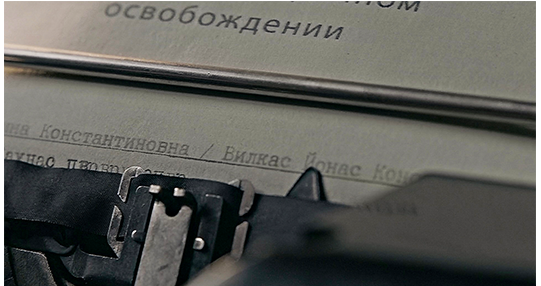

クレツキーは、タイプライターに向かって1通の書類を作成している(1枚目の写真)。それは、リナとヨーナス〔Йонасの文字が見える〕の早期釈放証明書〔Справка о досрочном освобождении〕だった(2枚目の写真)。打ち終わり、署名をし、印を押すと、クレツキーを首を吊って自殺する(3枚目の写真)〔ここも、原作とは全く違う。原作では、クレツキーが指揮官ではなく、もう1人上がいて、リトアニア人を虐める。姉弟に同情したクレツキーは、こっそり査察官を呼びに行き、査察官が収容所を変革したところで終わる〕。

母の遺体は、小屋の人たちが協力して運び(1枚目の写真)、穴を掘って中に納める。納められた遺体を前にしたリナとヨーナス(2枚目の写真、矢印は小さな十字架)。ヨーナスは、穴の中に入り、母の上に十字架を置く(3枚目の写真)〔映画では、クレツキーのシーンと平行して描かれるので、埋葬の時点では、まだ早期釈放証明書のことは知らない〕。

季節は冬から春に変わり、釈放されたリナとヨーナスは、小屋を出て海辺まで来る(1枚目の写真)。沖合いには、迎えに来た船と、ボートが見える。2人は、そのまま岸に降りて行く(2枚目の写真)。途中、ずっと、昔アンドリュスが読んだ、「ユラテとカスティティス」の民話がバックに流れる。かつて、「それから2人はどうなったの?」とヨーナスが訊いた時の声と、ヨーナスのアップが重なり合う(3枚目の写真)。これから2人はどうなるのだろう? この時点で1944年の春。リトアニアに帰国できても、1991年に独立するまで かん口令が敷かれていたので、何があったのかを話すことはできない。

T の先頭に戻る は の先頭に戻る

リトアニア の先頭に戻る 2010年代後半 の先頭に戻る